- Enseignant: Milbach Juliette

Il est aujourd’hui impossible de se passer de l’informatique et de l’ensemble des outils numériques pour non seulement étudier l’Histoire de l’Art, l’Archéologie, la Musicologie ou la Muséologie, mais aussi, et surtout, pour réaliser des recherches scientifiques de qualité. Ces transformations et les outils numériques utiles à la recherche en Histoire de l’Art sont abordées dans ce TD du point de vue théorique et pratique.

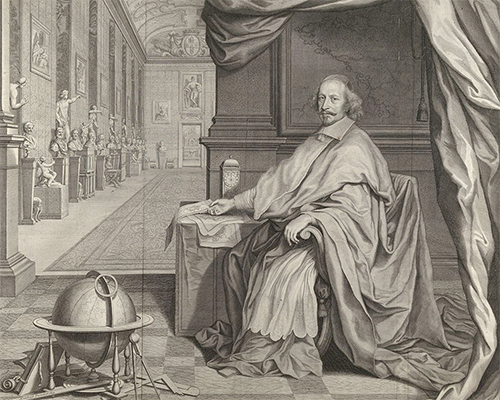

Connaître et exploiter les instruments de recherche et les bases de données pour l’informatisation, l’inventaire, le récolement des collections patrimoniales est indispensable tout comme ce qui est appliqué à la recherche dans tous les domaines. Il faut pour cela être capable d’identifier, hiérarchiser, critiquer les ressources en ligne et pouvoir gérer les informations recueillies de façon automatisée à l’aide de logiciels adaptés.

Il faut également respecter la déontologie, maîtriser les aspects très importants de la sécurité informatique et réfléchir au nécessaire discernement de l’emploi de ces outils, ainsi qu’à l’élaboration d’une présence « professionnelle » sur les réseaux sociaux. L’Histoire de l’Art numérique n’est pas une discipline autonome, mais un renouvellement des méthodes et des pratiques de recherche.

- Enseignant: De Wallens Gérard

- Enseignant: Mattei Thomas

- Enseignant: Texier Simon

- Enseignant: Milbach Juliette

- Enseignant: Milbach Juliette

- Enseignant: Texier Simon

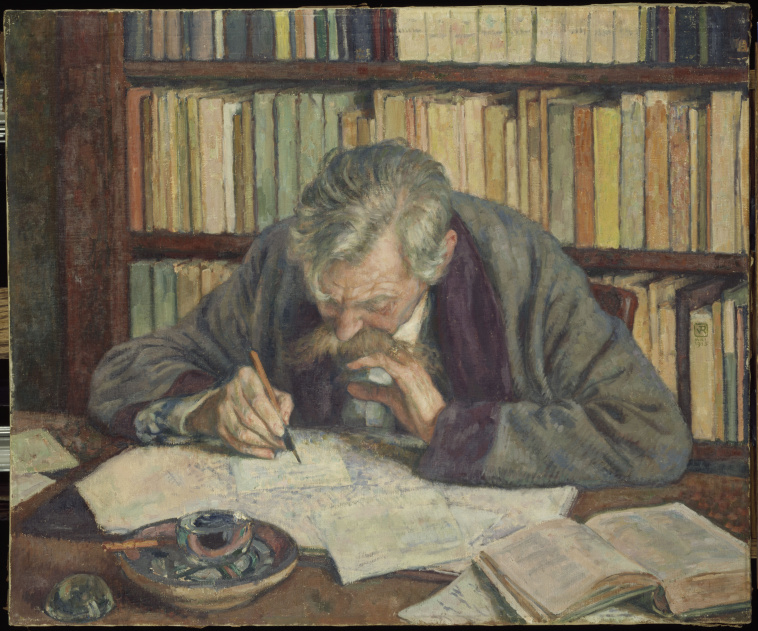

La critique en France au XIXe siècle

Qu’elle soit lyrique, partisane, inspirée, malveillante, visionnaire ou aveugle, la critique d’art accompagne la création artistique pour le meilleur comme pour le pire. De Théophile Gautier à Félix Fénéon en passant par Charles Baudelaire, Théodore Duret, Gustave Geffroy, Emile Zola, Octave Mirbeau, Gabriel-Albert Aurier et Joris-Karl Huysmans, nous étudierons les textes de quelques critiques français parmi les plus influents du XIXe siècle.- Enseignant: Zmelty Nicholas Henri